10年前、父さんに連れられて、ひとりの子供がやってきた。

手を引かれて入ってきたその子供は、俺よりひとつふたつ下にみえた。

いや、それよりもまず目を引いたのが、その容姿だ。

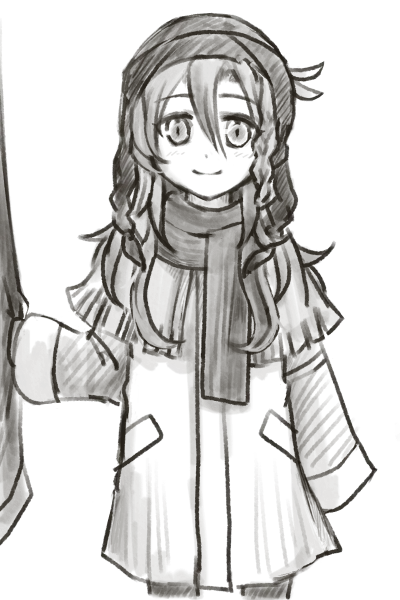

白い肌、やわらかい薄墨色の髪。目は血の赤が透けたような不思議な色をしている。

まるでファンタジー世界の人形のようだった。

「うちで引き取ることになった」

父さんはそう告げた。

性別は男。名前はハルカ。

といっても、本名ではない。

遠い国の紛争地域で保護されたそうだ。

それにしても珍しい色をしているが、とりわけ激しい戦地での奇跡的な保護とのことで、素性が一切分からないらしい。

そして、この国の風が冷たいのだろうか、まだ秋の入口だというのに、しっかり着込んでマフラーまで巻いている。

かわいそうに、同情の念が押し寄せるも、目前の彼は俺に向かって笑いかけてきた。

それは、苦境からやっと逃れられた安堵から来るものともまた違う。

「何も憶えていないようだ…幸いというべきか」

ハルカは器用で、物覚えがよかった。

なにか新しい事を会得するたびに、彼はとびきりの笑顔を見せた。

俺は、ハルカがこの国に馴染めていることに安堵し、また、この笑顔を守ってやりたいと決意するのだった。

このまま、月日は流れ、ハルカも他の子どもと大差無い生活を送れるようになり……

俺たちは、今日も一緒に学園に通う。

大きな事件も無い、平和な日常。

この日常が、いつまでも続くものと思っていた。